L’architetto Federico Verderosa da anni porta avanti la ricerca sul recupero dei borghi appenninici italiani, certo che i luoghi simbolo dell’identitá abitativa del Paese possano tornare all’antico splendore ma proiettandosi nel futuro. Dal 12 al 20 settembre scatterà la seconda sessione di un workshop universitario internazionale in Alta Irpinia, da lui promosso, mirato ad elaborare progetti innovativi per i borghi da sottoporre poi alle comunità locali. Gli elaborati saranno messi a disposizione delle amministrazioni. Verderosa ritiene tocchi all’architettura il compito di invertire la rotta dello spopolamento e proporre nuovi modelli di vivibilità nelle aree interne. In questo senso, nel corso dell’estate ha coinvolto il mondo accademico nel viaggio in Alta Irpinia tuttora in corso, con studenti e professionisti per uno studio sul campo. A guidare il pool del Master Universitario di II livello- DiARC – Università di Napoli Federico II “Architettura e progetto delle aree interne. Ri_costruzione dei piccoli paesi”, è proprio l’architetto Federico Verderosa, Co-Direttore del workshop del master, ma anche docente di seminari e fra i protagonisti del Comitato Scientifico. Ha condotto tecnici e studiosi, ma anche amministratori ed esperti sul campo, per conoscere le aree studio, ovvero Lioni, Quaglietta e Conza della Campania.

Architetto Verderosa, non è la prima volta che il mondo accademico considera l’Alta Irpinia un laboratorio di sperimentazione per il recupero dei borghi abbandonati. Qual è l’obiettivo di questo master, e qual è l’aspetto innovativo?

“In ambito universitario si ragiona sulla nuova definizione di “periferia- aree interne”, ovvero una corrente di pensiero che si sta sviluppando nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, e che trova terreno fertile nelle aree universitarie, dove studenti e docenti si fanno portavoce di nuove lenti e nuovi strumenti per guardare la realtà. A questo bisogna aggiungere che il tema della Biennale di Venezia di quest’anno sono state le aree interne”.

Il master universitario dunque incrocia la piattaforma della Snai, Strategia Nazionale per le Aree Interne, e si candida a interpretare e indicare una nuova rotta per invertire la desertificazione e l’abbandono dei piccoli paesi.

“L’attività che portiamo avanti è stata finanziata dalla Regione Campania e dal Forum Regionale dei Giovani attraverso delle borse di studio. La scelta per il campo di sperimentazione è ricaduta sull’Alta Irpinia perchè è l’area scientificamente più interessante per noi, e vedrà l’elaborazione di progetti che partiranno a settembre nell’ambito del workshop internazionale e che poi saranno messi a disposizione delle amministrazioni comunali”.

Il campo di sperimentazione al momento è circoscritto a tre comuni.

“Abbiamo scelto tre aree perchè rappresentano tre caratteristiche diverse, indicative sulle aree interne: il primo comune è Lioni, per la presenza della stazione ferroviaria, dove il pool ha preso in considerazione l’area della stazione e gli stabili come pretesto per allargare il ragionamento sulla griglia infrastrutturale. Il ruolo che occupa la stazione infatti, non si limita al confine territoriale, ma apre a raggiera, orizzonti e prospettive ben più lontane”.

Il secondo borgo scelto è quello di Quaglietta, nel Comune di Calabritto, dove lo stesso Governatore De Luca ha inaugurato l’albergo diffuso.

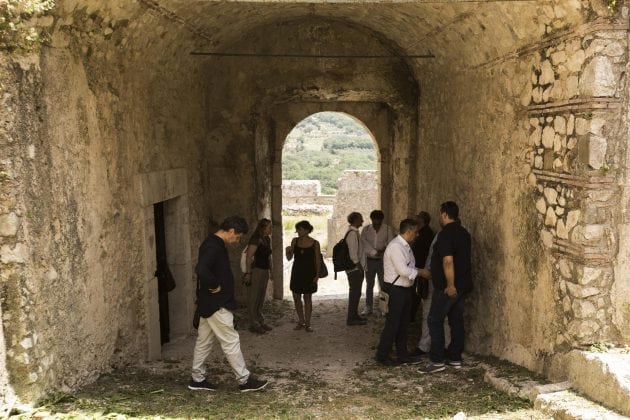

“Il borgo di Quaglietta è stato riqualificato grande ai finanziamenti regionali ed europei, e da circa un anno una cooperativa di giovani si è fatta carico della gestione, e prevede di aprire un pub- ristorante. I ragazzi del workshop alloggeranno là a settembre. Il tema legato a Quaglietta è il castello, quindi al modo di concepire i monumenti, che non trovano altra collocazione se non quella di ‘ruderi’. Il sito si presta ad eventi, con le sue terrazze, grotte e piccole cavità naturali riempire con materiali di risulta. In questo caso lo studio sarà focalizzato su cosa può diventare il ‘rudere-castello’ in accordo con la Soprintendenza”.

Infine c’è Conza.

“Si tratta di un’attrattiva che non riesce a decollare, perchè si riscontra un’emergenza proprio all’interno del parco archeologico. E’ qui che bisogna intervenire, per rendere le difficoltà in opportunità e attrazioni. Bisogna intervenire sui ruderi del dopo terremoto, ma anche connotare il sito di contemporaneità; a questo bisogna aggiungere che si deve fare i conti con i problemi di sicurezza e gestione, e con la mancanza di fondi. Conza ha bisogno di riflettori, e bisogna trasformare l’emergenza in punto di forza, per questo a settembre abbiamo chiesto l’intervento di personaggi internazionali”.

Il workshop prevede anche anche una fase di ascolto su esperienze vincenti già convalidate altrove?

“Saranno sollevate tutte le tematiche delle aree interne: dalle stazioni delle ferrovie dismesse agli spazi in disuso, ma soprattutto ascolteremo le testimonianze di chi ha riqualificato borghi trasformandoli in esperienze virtuose. Parleremo del Favara Cultural Park, un progetto turistico che è nato dall’intuizione di una coppia che si è trasferita in un centro storico abbandonato e che ora ha fondato la ‘scuola di architettura sostenibile per bambini. Ma anche di Colletta di Castelbianco, di Solomeo ed altri. Metteremo in luce personaggi che sono partiti dal basso e favoriremo incontri con istituzioni per mettere in sinergia risorse e ripopolamento”.

L’architettura da sola però, non può sostenere il peso della rinascita, ma sarà necessario coinvolgere la catena imprenditoriale, ovvero gli investitori.

“Politica e imprenditori faranno parte del percorso: Confindustria e Ance sono nostri partner, così come abbiamo il patrocinio dell’Ordine degli Architetti. L’attività è di nostro interesse non come progetto di recupero fine a se stesso, ma come azioni di comunità dinamiche e tese a costruire motori di sviluppo”.

L’architettura ha cambiato pelle. Da branca scientifica si è evoluta verso un approccio umanistico e multidisciplinare.

“Subiamo contaminazioni dalla sociologia, ma anche dall’agronomia, l’urbanistica, l’economia. Il nostro interesse si dirige anche verso la chiusura degli ospedali, dei tribunali, e investiamo sul pensiero di cosa dovrà essere l’Irpinia fra 50 anni. Intendiamo infatti, in questa occasione, anche aprire un ragionamento sulla definizione di ‘zona franca’ per consentire sgravi fiscali”.

Cosa è emerso da un primo sopralluogo?

“Sono arrivate persone dalla Puglia, dalla Calabria, Basilicata e da tutta la Campania. Un primo sguardo d’insieme ci ha trovati d’accordo sul fatto che le infrastrutture ci sono, così come ci sono le aree industriali. E’ necessario concentrarci su una nuova gestione di quello che c’è”.

Nel corso della presentazione del borgo teatro, a Cairano è stata avanzata l’ipotesi di chiedere una soggettività giuridica come “area vasta a statuto speciale” per le aree interne. Lei cosa ne pensa?

“Non so se questo sia il termine giusto, ma credo che sia necessaria l’adozione di una nuova concertazione fra politica, istituzioni, imprenditori e portatori di interesse. Il nostro è un esperimento, ma vogliamo percorrere strade e campi e capire cosa tirare fuori. Poi costringeremo la politica a ragionare con noi intorno a un tavolo: è finito il tempo i politici si espongono solo per gli indirizzi di saluto”.

Il master è finalizzato a progettare un nuovo modello di vivibilità nell’area, che abbraccia una politica di ripopolamento, ma anche di miglioramento della qualità della vita, seguendo l’onda lunga sancita dalla Snai.

“Alla fine del master il gruppo di ricerca consegnerà ai Comuni il nostro progetto, e saranno loro a scegliere se adottarlo oppure no. Ci auguriamo di poter invitare a breve anche il nuovo responsabile della Strategia Nazionale dell’Agenzia di Coesione, per poter costruire ponti, perchè negli accordi stipulati ci sono progetti di respiro più ampio, che esulano dal singolo episodio”.

ARTICOLI CORRELATI